流量密碼 提供 科技、娛樂、流行、穿搭、影劇、遊戲、電競、開箱、資訊、正妹網紅女神 等各類新聞資訊等,發燒話題永不退流行,讓您第一手快速掌握,快速更新文章及最新消息的發布就是我們的宗旨,只要隨時關注流量密碼資訊就是掌握 流量密碼。

看似只是例行性的晶片更新,卻是蘋果 MacBook Air 自取消了 11 吋版本後,再次有同時針對兩種螢幕尺寸的「系列」更新,想不到,也同步帶來了「雙螢幕」的額外驚喜。繼續閱讀 Pro 的界線,M3 MacBook Air 生活使用體驗(同場加映 Studio Display 開箱體驗)報導內文。

Pro 的界線,M3 MacBook Air 生活使用體驗(同場加映 Studio Display 開箱體驗)

看似只是例行性的晶片更新,卻是蘋果 MacBook Air 自取消了 11 吋版本後,再次有同時針對兩種螢幕尺寸的「系列」更新。想不到這次還同步帶來「雙螢幕(外接)」的額外驚喜。

進一步加強晶片效能的新世代 Apple M3 包括 13 吋以及 15 吋的 MacBook Air,正式解鎖了自 Apple 晶片改朝換代之後,許多人對於 MacBook Air 僅能支援單外接螢幕的缺憾。

卻也會讓人想知道「標準版的 M 系列晶片效能,在外接的情況下撐的住/夠用嗎?」透過這次針對 15 吋 MacBook Air M3 的開箱實測,我們也希望能尋找這方面的解答。

既然在我們的 M2 MacBook Air 15 吋的開箱體驗實測中,已經有針對史上最大螢幕的 Air(就算把 M2 iPad Air 算進來也是)的各種體驗改變跟大家分享。這次借到剛在台灣上市的熱騰騰 M3 版本的 MacBook Air,還是不免俗的帶來簡單的開箱。

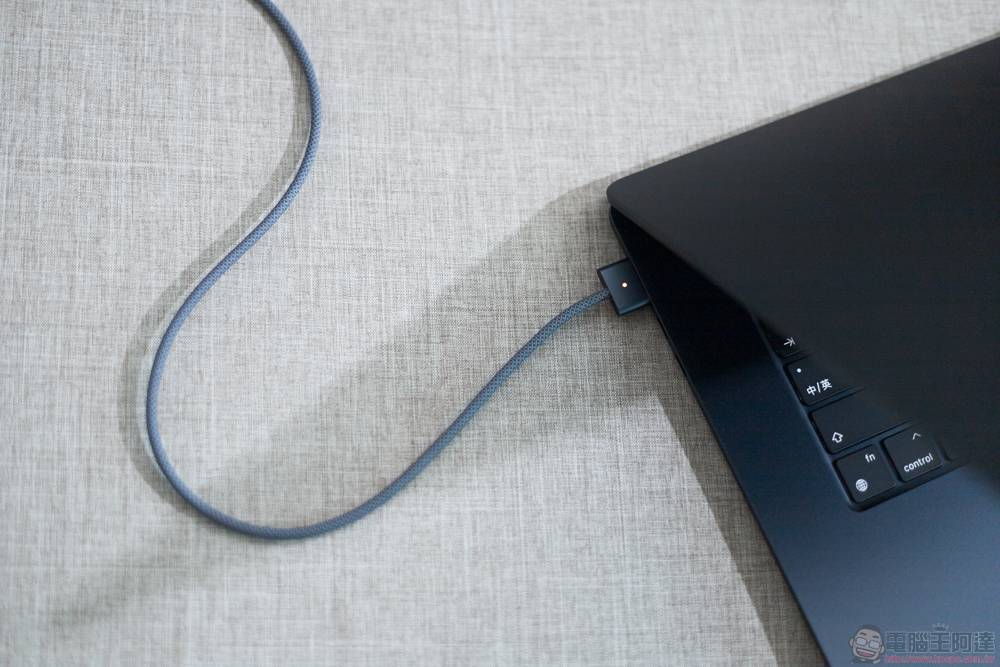

新世代 MacBook Air 的配件與開箱體驗基本上保持一致 – 與午夜色同色的 MagSafe 2 充電線,在USB-C 那端也還是白色(MacBook Pro 太空黑都是純黑色還是比較帥啊!)。

除了最基礎 8 核 GPU 版只會簡配 30W USB-C 充電器,其餘版本則是都可以在基礎款需要加價 NT$600 才能選購的 35W 雙 USB-C 以及 70W 單 USB-C 快充之間選擇 – 這次我們借測的版本因為有升級到 16GB 統一記憶體,所以內附的充電器就是較為高階的版本。

是說不知道大家有沒有發現,M2 / M3 的 MacBook Air 的 8C CPU / 8C GPU 基礎款若是選擇升級 RAM 的話,都會自動「隨附」升級 GPU 核心數到 10 核心 – 無論你覺得這算不算是用 6,000 獲得了「6,000(升級至 16GB RAM) + 3,000(核心數升級)」的價值。唯一可以確定的是,單升級 RAM 還是只有標配 30W 的 USB-C 充電器唷(咦)。

相對於「太空黑」色的 MacBook Pro,輕薄的「午夜色」Air 系列則是帶有一些深藍色在顏色之中。

▲圖左:M3 MacBook Air、圖右:M2 MacBook Air。應該是角度的關係,不然基本上顏色幾乎相同。

雖然顏色與 M2 基本相同,不過在 M3 版本上蘋果有特別提到採用了能減少指紋沾染外殼明顯程度的特殊陽極處理密封技術 – 實際對照家人的 M2 版本,會覺得 M3 的版本會覺得有一點點類似皮革漆那種偏黏手的手感,這次則是有變得更滑手了一些。

這樣的改進會覺得以擦拭布來清理筆電外殼時,是有好清理一些些 – 真的只有一些些,因此還是建議在筆電包中,隨時準備一塊布來應付手「脂」可能在超美筆電留下的暗色印記。

既然不久前我們已經有詳細的 15 吋 MacBook Air 體驗可以參考我們之前的體驗心得,底下我們就重點談談這次真的 M3 MacBook Air 的新功能與重點體驗吧!

外在、外接都「更 Pro」

如果說 M2 世代 MacBook Air 在捨棄楔形設計且加入更有專業氣息的顏色之後,已經讓人對於它的外在感到 Pro 了不少的話。這次 M3 MacBook Air 外接螢幕最高 6K / 60Hz + 5K / 60Hz 雙螢幕的支援加入後,個人覺得算是相當程度的讓它的內在,都變得更 Pro 了一些。

就,有那麼一點點踩線的感覺 – 只能說好在後續 M3 MacBook Pro 有承諾會更新了,不然真的會有以下犯上的感覺 XD。

▲圖:這次我們借到雙 Studio Display 來體驗 M3 MacBook Air 更好的外接能耐 – 底下還會有進一步的體驗心得。

雖然一些人會認為需要蓋上筆電才能外接雙螢幕,感覺少了一些使用彈性 – 必須額外準備鍵盤滑鼠。

不過就我個人工作的環境來說,就真的剛好是外接一個 4K 螢幕+直式螢幕搭配外接鍵盤與觸控板使用。因此不論大家覺得這樣算不算有改進,但就我自己而言是很高興能見到這樣的改進。

▲圖:外接雙螢幕打開螢幕後,會優先點亮筆電螢幕。

來到 Apple 晶片的 Mac 裝置時代,先前就只能選擇「Pro」等級以上的 MacBook Pro(或 Mac mini)才能實現這樣的使用方式。而在 M3 世代,現在就連標準款的筆電也都能支援這樣雙螢幕外接方式。這樣一來,有這樣使用需求的人就可以在重量相對更重更沉的 MacBook Pro 之外,有輕薄美型的 Air 可以選擇了(比讚)。

以我們這次搭配使用的 Studio Display 來說,不僅可以只透過一條(雙螢幕的話是兩條)Thunderbolt 4 就能支援顯示、音效,甚至還有視訊鏡頭與 USB-C Hub 的支援。可以說是便利度以及爽度都極高的搭配方式。

是說個人對於這樣的「豪華套餐」印象深刻的反而是音效的部分 – 沒想到 Studio Display 內建六揚聲器系統的低音表現也相當不錯!可以說是改變了我對於螢幕內建喇叭的印象。這也很大程度補強了 MacBook Air 系列相對於 MacBook Pro 比較缺乏的低音表現。

此外,可額外擴充 3 個 USB-C 連接埠也能緩解 MacBook Air 僅有兩個 USB-C 的狀況;內建視訊鏡頭與陣列麥克風也解決了必須蓋起來才能外接雙螢幕的視訊使用需求。

整體來說 Studio Display 真的是 M3 MacBook Air 的最佳工作夥伴 – 唯一的問題大概就是一顆螢幕價格好像就超過 Air 了(QQ 我喜歡可調高度的支架與很有專業螢幕氣質的 Nano-texture 玻璃 – PS:加一加要六萬多了,好啦!窮是我的問題 XD)。

▲圖:Nano-texture 玻璃抗反光的效果真的非常明顯。

▲圖:不過也會需要專用的擦拭布時時細心呵護就是了(加購 Nano-texture 玻璃選項會內附)。

外接雙螢幕效能夠用嗎?M2 與 M3 選哪款?

既然個人覺得 M2 MacBook Air 已經很符合我大部分的用途 – 再往上就我而言是工作的舒適度偏向於對於效能的需求 。也因為如此我自認為是相當適合這個等級產品的族群。

然而先前看其他測試有提到,對 M3 MacBook Air 關閉上蓋以雙螢幕工作時,將會對於跑分效能有相當重大的衝擊的部分。因此比起單機使用,個人會反而更想要驗證外接雙螢幕工作時,是否真如其他測試的那樣效能掉到彷彿不能用的感覺。

畢竟如果真的效能會低落到使用起來非常明顯的話,這不就失去了外接雙螢幕工作使用的意義了嗎?

▲圖:MacBook Air 沒有提供主動散熱的機制 – 不過但螢幕轉軸處有特別設計的反射式 6 揚聲器系統。

事實上,單就關閉螢幕上蓋的跑分差異來說確實是會有差異(CINEBENCH 跑分數字是有多核 575 vs 542 分的差別)。但關閉上蓋的效能也還是比 M2 MacBook Air 正常跑分以及 M3 開啟低耗電模式要高。因此,即便的確會有跑分方面的落差,不過可以確定,其他測試中遇到落差更大的情況,基本上都已經是在持續高壓測試下才會遇到的過熱保護狀態。

而就個人的使用情況,即便是外接雙螢幕進行整天工作,甚至中間也有以 DaVinci Resolve 剪片與 Adobe Lightroom 修圖使用的情況下,倒是沒有遇到什麼效能方面的明顯落差 – 頂多偶爾在啟用「指揮中心」手勢的時候,會感受到視窗有一些卡頓。

因此綜合來說,以我自己本身的工作強度來說,M3 MacBook Air 算是相當足以應付外接雙螢幕整天的使用。

簡言之,如果你原本使用其他 Apple 晶片 Mac 就不太會遇到過熱或聽過風扇啟動,那麼用這台來外接螢幕使用我覺得也不太會有這樣的狀況;至於自認很容易會讓裝置撞上「Thermal Throttling」牆的使用者,相信都會有自知之明乖乖直上有風扇主動散熱的機型 – 最便宜的選擇就是 M3 MacBook Pro,目前官方也確認將會更新提供關閉上蓋的雙外接螢幕支援了。

雖然這是我第一次測試到標準款的 Apple M3。不過由於先前拿 M2 MacBook Air 來應付自己的日常工作使用,基本就已經覺得非常足夠了。這次 M3 MacBook Air 則是在基本的跑分之外,也有拿來進行包括日常寫稿、修圖,甚至是剪片與 3D 遊戲都有進行體驗。

感想是覺得基本上都十分夠用,續航也都保持著 M 系列 Mac 基本足以應付一整天使用的優異表現。

是說,比較意外的是,在硬體光線追蹤配合 GPU 底層導入的動態快取,所以可能會有較大差異的 GPU 密集的遊戲方面。個人認為若以 Full HD 進行 3D 遊戲如《惡靈古堡 4》遊玩時,倒不會覺得拿 M2 來比較會有遜色於 M3 很多的感覺。但相對來講,在差不多的遊戲效果下 M3 相對前代的確較有調高解析度的餘裕。

因此如果是要遊玩比較希望能細細品味畫質的遊戲來說,若是在 MacBook Air 之間必須選擇 M3 或 M2 的話。個人會建議可以選擇相對較有效能優勢的 M3;沒有太 GPU 密集的應用使用需求,或者並不在乎外接雙螢幕的進階使用彈性的話,個人認為可以選擇價位更香的 M2 MacBook Air。

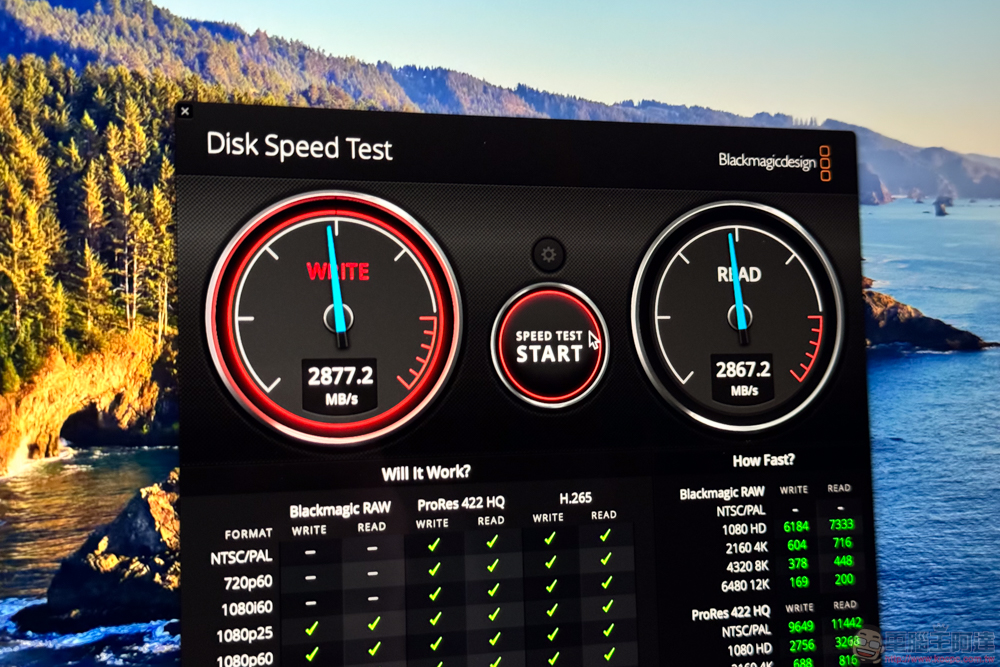

需注意的是,由於 M3 的 SSD 相較於 M2 在基礎 256GB 的版本,是採用雙晶片的規格,因此速度上具有較高的優勢。所以個人認為即便是較傾向於預算先決而可以接受 8GB RAM 的版本的朋友。至少在 8GB RAM / 256GB SSD 的這個等級上,個人推薦是可以優先考慮 M3 版本。

畢竟即便通常都是輕量使用,8GB RAM 的版本也還是相對於 16GB 以上的 Mac 要更容易動用到較多的虛擬記憶體。加上一般在 M2 MacBook Air 至少要享有雙晶片所帶來的更高速度,至少會需要 NT$6,000 的升級價差。如此一來,就會反而與 M3 的版本拉不太出價位差異了。

當然,升級到 512GB 是會有比較高的儲存空間可用。不過若是比較在意虛擬記憶體與內建硬碟傳輸效能的話,最基礎款的 M3 MacBook Air 比升級至 512GB 的 M2 MacBook Air 要便宜 NT$3,000 這點,個人覺得會導致更偏向於推薦 M3 版本的結論。

若是有除了最入門版本以外的購買預算的話,大多數狀況個人就會偏向於 M2 應該基本夠用 – 那可能就要依據是否有超過單外接螢幕需求,或者是想要用到更快的 Wi-Fi 6E 等方面來進行購買決策了。

Studio Display 簡單開箱體驗

藉著這次開箱借到了從沒試過的 Studio Display,也簡單分享一下開箱心得 – 不得不說,這盒裝與 15 吋的 MacBook Air 擺在一起,真的是有很大的反差啊!

由於是要進行 M3 MacBook Air 雙螢幕的體驗,想不到兩顆螢幕居然剛好一顆是標準版,另一顆則是用上要加價 9 千的 Nano-texture 與可以額外調整高度的支架 – 趁著這次的機會也順便跟大家聊聊短暫試用的感受。

螢幕的開箱體驗跟 iMac 很像 – 箱子打開來內在的緩衝「紙盒」會有機器人變身的感覺(笑)。

不得不說,蘋果在這類大型裝置上麼包裝真的相當用心有巧思 – 像是提把也採用了類似編織材質手感不錯(查了一下,M1 iMac 也是類似的設計)。

支架底部還有加上固定與整線機制的盒子包裝。Studio Display 盒裝裡還有一個小盒子,裝的是一根有點偏短的 Thunderbolt 4 連接線與黑色貼紙還有一些說明文件。

架起兩台 Studio Display 後 真的是我這輩子最害怕地震的一刻(大誤) 可以感受到一根 Thunderbolt 4 線充電傳輸連接,就能用到螢幕中高度整合的視訊鏡頭與喇叭所提供的極度簡潔感。

心得的部分,特別會覺得在窗外有強光的環境中,Nano-texture(上圖左)真的很有效地抑制了反光的狀況 – 再加上看起來的感覺與我印象中的高階修圖螢幕的霧面螢幕質感很類似,所以個人是相當喜歡 Nano-texture 的觀賞感覺。

支架的部分,個人很推高度可調的版本 – 最低大概可以比標準版的稍稍稍稍低一點(真的只有一點點)。

最高則是連 15 吋的 MacBook Air 放在底部使用都算是非常的剛好 – 真的是絕配。螢幕的角度也可以非常輕鬆調整到更平視更能配合桌面高度的狀態。

雖然認真講,搭配一個便宜的桌面螢幕底座就能達到這樣的效果。不過能夠非常輕鬆調高調低的自由度,以及調整起來的滑順度,是真的好用到會讓人期待以後 iMac 也能提供類似的支架規格。

說到比較遺憾的部分的話,個人會覺得價位來到這樣的地步沒有直接支援 HDR 是真的蠻可惜。

此外,內部有搭載 A13 晶片的螢幕本身,除了人物居中、空間音訊甚至是 Siri 呼叫的智慧功能滿載,甚至就連螢幕的擺向都能向手機一樣偵測變換。此時就會覺得至少在高度可調的螢幕之架上,應該要有可以快速變換垂直水平的機制應該會更好。

有意思的是,螢幕本身整合度又高又有內建處理晶片,原本會預期螢幕比較容易發熱。但也許是面板本身以及行動晶片相對發熱較低的特性,又或者是上下的密集開孔很多以及採用金屬外殼的關係。至少在測試的期間個人不太覺得 Studio Display 本體有傳來什麼太明顯的熱度。

這次與 M3 MacBook Air 搭配一起進行體驗之後。會覺得如果你喜歡的是高度整合所帶來的便利性,那麼 Studio Display 真的是第一首選。

原本會覺得它可能缺乏更好呈現 HDR 效果的更高亮度及更震撼的更大尺寸。不過加上了 Apple Pro Display XDR 的 Nano-texture 霧面玻璃之後,搭配與其他 Mac 裝置都非常協調的精準色彩以及低漏光的表現。使用起來的體感以及整體的設計作工是真的會給人高階螢幕的感覺。

當然,同價位甚至更低價在市場上也是有技術規格更強大的選擇。不過個人覺得能夠在這樣的前提下還提供高度的整合功能的,Apple Studio Display 還是很有其優勢存在的。

但高整合度也是一種雙面刃,畢竟如果你今天除了在 Thunderbolt 之外,想以其他的視訊連接方式連結其他設備,就會需要一些額外的轉接器才能實現。這也會是選擇這樣高整合度顯示器所需要注意的重點。

喔對了,如果要說我對於 Studio Display 的「特異功能」還有什麼想像的話。個人會蠻希望內建行動晶片的它,可以直接提供 AirPlay 投放的支援(畢竟目前 Mac 裝置也可以在系統投放了嘛)。

如此一來,在像是簡報等不太要求螢幕即時反應(與充電)的情況下,就可以連線都不用接,只留下一根電源線就能爽用了啊。

結語:總有一天觸及你(的需求)

雖然終究還是有需要蓋上筆電的限制,但在支援了外接雙螢幕之後至少對我個人而言,這個改變讓 MacBook Air 跨越了「Pro」的領域,完全滿足了我日常所有工作方面的基本要求。

是說,這裡可能還必須加上一個備註,就是這是在「Apple Silicon 世代」來講 – 畢竟以前的 Intel 版本確實可以辦到這樣的外接螢幕數。

不過看到官方拿出「相較於以往 Intel 版本快上 13 倍」的殘酷數字。說真的,對於有這樣外接螢幕工作+輕薄筆電需求,卻還始終撐著不想更新到新世代 Mac 的朋友來說。這次的 M3 MacBook Air 的確已經是當然的升級選擇,甚至可以說是完全被 Apple 爆擊需求。

自從 Apple 晶片的 Mac 系列推出以來,有不少觀點認為蘋果算是有點過度的切分產品線。直指是想要營造出所謂「加一點直上」的氣氛 – 然後加到最後發現很容易買到超過需求這樣 XD。

不過新世代的 Mac 產品走到了現在。特別是在開放 Mac mini 可以選擇 M2 Pro 晶片,還有這次 M3 MacBook Air 終於解所能實現雙外接螢幕的自由度。個人認為至少在這兩個例子上,客觀而言蘋果其實不見得有必要去做這種與高階產品之間模糊界線的事情吧?

然而他們卻還是做了。某種程度上,也算是打破了只是想要用規格逼人買更高階產品的臆測。

從效率到彈性

以 M1 跨入桌面產品自研晶片的領域,當時個人認為蘋果是利用徹底大改架構所帶來的「效率」在功效方面走出自己的一片天(當然還有很厲害的生態系資源以及強大的 Rosetta 2 撐腰)。

▲圖:M2 MacBook Air(圖左)與 M1 MacBook Air(圖右)

不過到了所有產品系列都換血(好啦,還少了 iMac Pro 以及我最期待的 12 吋 MacBook) 的 M2 / M3 世代。個人覺得 Apple 算是更深度利用了自主研發晶片所帶來的高度「彈性」優勢(統一記憶體的概念也很類似?),讓自己得以在電腦市場擁有更快速「微調」打造出更符合使用者(或是自己市場考量下)需求的晶片規格。

個人相信,這種不再需要跟著他人的產品節奏所帶來的效率與彈性,將會在未來的產品系列發揮的更淋漓盡致 – 至少筆者是相當期待(編按:結果 M4 iPad Pro 在截稿前就這麼橫空出世,好像也真的有這種概念在其中?)。

最後,如果問我會不會後悔先入手了 16 吋的 M2 Pro MacBook Pro?

只能說,雖然會覺得看到能夠外接雙螢幕讓我覺得 M3 MacBook Air 基本已經滿足了我工作與娛樂的所有場景 – 不僅輕巧薄型好看,無風扇的設計更能保證一切運行都能安靜無聲,也能讓人不用去擔心未來會需要清理風扇灰塵的問題 – 簡直就像是在用一台更大螢幕(15 吋)且生產力點滿的 iPad 一樣。

但 MacBook Pro 所能給予我的更好的音效顯示效果、良好的外接能力,乃至於手感更好的鍵盤等,整體可以說是不止好上一級的使用體驗 – 特別是我也根本沒什麼聽過風扇吵過啊(欸… 這樣算浪費效能嗎)。所以即便 M2 Pro 的效能對我的大多工作而言有點超出需求。不過其所帶給我的行動工作品質,也依然會讓我心甘情願背著破兩公斤的它出門工作一整天。

雖然… 如果是跟這次可以讓 MacBook Air 影音效果瞬間升級的 Studio Display 的體驗比較的話,的確會讓人有點懷疑能再選一次會不會還是這麼堅定就是了(越講越心虛)。

產品間定位越來越明確

「預算」、「重量」、「外型」與「使用體驗」所提供的明確分界。再加上「有無主動散熱」對於能否持續高速運行所帶來的差異。個人認為,即便選定了產品系列後,還是會有讓人在細部的規格升級方面會有選擇困難的狀況(這算是小心機?)。但個人認為蘋果現階段的產品「系列之間」的定位,仍然可說是(蘋果)史上最明確的狀態。

個人覺得是件很棒的產品系列走向。也算是在桌面產品採取自研晶片策略之後,漸漸累積收穫的成果。

延伸閱讀:

M4 iPad Pro 與 Apple Pencil Pro 登場:蘋果要用超薄平板碾壓當今 AI PC